[汽車(chē)之家原創(chuàng)試駕]針對(duì)沒(méi)有后防傾桿這個(gè)話題,在新3系(參數(shù)|詢(xún)價(jià))上市之初,,真的是引起了一番熱烈討論,,其實(shí)隨著時(shí)間的推移,多數(shù)用戶(hù)已經(jīng)淡忘了這個(gè)事情,,那么后防傾桿究竟重不重要呢,?今天,我們通過(guò)全面測(cè)試,,從測(cè)試數(shù)據(jù)以及主觀感受,,幾個(gè)方面跟大家做詳細(xì)的分享。

前期準(zhǔn)備,,我們從德國(guó)親自買(mǎi)了一套適用在G20,、G28的原廠后防傾桿,回來(lái)之后我們針對(duì)325Li以及330i車(chē)型進(jìn)行了全面測(cè)試,。具體項(xiàng)目包括繞樁,、賽道、麋鹿幾個(gè)環(huán)節(jié),,通過(guò)P-BOX設(shè)備讀取橫向G值以及速度等數(shù)據(jù),,來(lái)分析后防傾桿在有跟沒(méi)有時(shí)的車(chē)輛狀態(tài)。

●測(cè)試背景

針對(duì)于寶馬3系取消后防傾桿的事情,,我們內(nèi)部進(jìn)行了全套測(cè)試,。但是為了驗(yàn)證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,,以及更加全面且專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)采集,我們此后與北京理工大學(xué)(振動(dòng)與噪聲控制研究所)進(jìn)行合作,,在同樣的測(cè)試項(xiàng)目下,,用更為專(zhuān)業(yè)的設(shè)備以及標(biāo)準(zhǔn),對(duì)車(chē)輛的具體表現(xiàn)進(jìn)行測(cè)試,,下文也會(huì)根據(jù)數(shù)據(jù)的對(duì)比,,進(jìn)行全面分析。

●試驗(yàn)?zāi)康?/strong>

華晨寶馬3系,,取消了后橫向穩(wěn)定桿設(shè)計(jì),,引起了消費(fèi)者們的廣泛關(guān)注。橫向穩(wěn)定桿是汽車(chē)懸架中的一種輔助彈性元件,,橫向穩(wěn)定桿實(shí)際上是一個(gè)橫置的扭桿彈簧,,在功能上可以看成是一種特殊的彈性元件。當(dāng)車(chē)身只作垂直運(yùn)動(dòng)時(shí),,兩側(cè)懸架變形相同,,橫向穩(wěn)定桿不起作用。

當(dāng)汽車(chē)轉(zhuǎn)彎時(shí),,車(chē)身側(cè)傾,,兩側(cè)懸架跳動(dòng)不一致,外側(cè)懸架會(huì)壓向穩(wěn)定桿,,穩(wěn)定桿就會(huì)發(fā)生扭曲,,桿身的彈力會(huì)阻止車(chē)輪抬起,從而使車(chē)身盡量保持平衡,,起到橫向穩(wěn)定的作用,。本試驗(yàn)以寶馬3系長(zhǎng)軸版本為試驗(yàn)對(duì)象,通過(guò)場(chǎng)地,、賽道以及臺(tái)架進(jìn)行試驗(yàn),,對(duì)加裝防傾桿前后的實(shí)驗(yàn)車(chē)輛進(jìn)行對(duì)比,根據(jù)車(chē)身姿態(tài)等多項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)得出客觀評(píng)價(jià),,并結(jié)合駕駛員主觀感受,,對(duì)加裝前后行駛品質(zhì)、操控性能進(jìn)行一個(gè)綜合分析,。

●試驗(yàn)依據(jù)

《GB/T 4970-2009 汽車(chē)平順性試驗(yàn)方法》

《ISO 3888-2:2011 Passenger cars — Test track for a severe lane-change 》

●測(cè)點(diǎn)布置及儀器設(shè)備

本次試驗(yàn)總共采用傳感器種類(lèi)2種,,包括GPS慣性制導(dǎo)陀螺儀、車(chē)身姿態(tài)角傳感器,。兩種傳感器安裝位置均位于乘員艙內(nèi),,車(chē)輛后輪軸上方,安裝方式為車(chē)身固連安裝,。

| 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) |

| GPS慣性制導(dǎo)陀螺儀 | MARS組合導(dǎo)航系統(tǒng) |

| 車(chē)輛姿態(tài)角傳感器 | 豌豆-2 |

| 四立柱道路模擬試驗(yàn)臺(tái) | HT320 |

●繞樁測(cè)試(測(cè)試人員主觀感受)

●無(wú)后防傾桿

我們同樣經(jīng)過(guò)兩輪測(cè)試,,在有防傾桿跟無(wú)防傾桿測(cè)試我們盡量把間隔時(shí)間做到最短,,這樣能夠最為直觀感受兩者之間不同的差異,該環(huán)節(jié)測(cè)試均由我來(lái)完成,。

原廠狀態(tài)下,,底盤(pán)的整體表現(xiàn)較為中性,能夠提供較為精準(zhǔn)的循跡能力,。車(chē)頭的變線感覺(jué)非常犀利,,而車(chē)尾的跟隨性表現(xiàn)中規(guī)中矩,,正常的駕駛節(jié)奏下,,絕對(duì)不會(huì)出現(xiàn)明顯的滑動(dòng)動(dòng)作,一切都是四平八穩(wěn)的感覺(jué),。

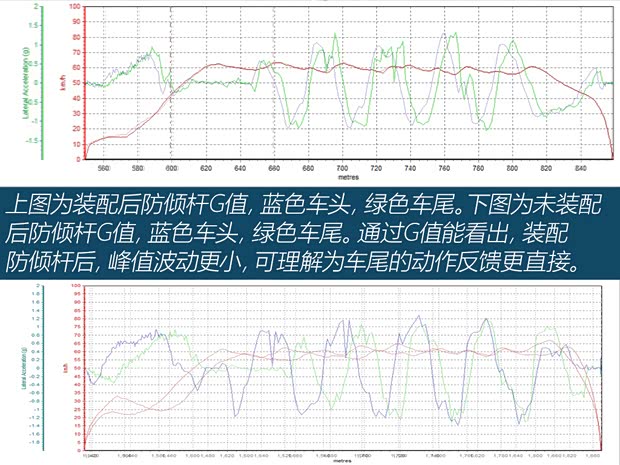

通過(guò)上面的曲線圖能夠發(fā)現(xiàn),,車(chē)頭的G值表現(xiàn)基本上穩(wěn)定,。而車(chē)尾的G值波動(dòng),明顯是安裝后防傾桿之后更穩(wěn)定,,在峰值區(qū)域,,綠色線的波動(dòng)幅度更小。

●有后防傾桿

有防傾桿情況下的表現(xiàn),,第一感覺(jué)是車(chē)輛整體性更強(qiáng)了,,尤其是在做重心轉(zhuǎn)換的時(shí)候,車(chē)尾不會(huì)出現(xiàn)脫節(jié)的感受,,并且也沒(méi)有多余的彈跳動(dòng)作。

車(chē)頭指向以及尾部跟隨性做到了表里如一,,柔順的動(dòng)態(tài)反饋?zhàn)屇愀杏X(jué)一切都在掌控之中,,在可控性、重心轉(zhuǎn)移平衡性等方面可以給出高分,。嚴(yán)格意義上講,,安裝后防傾桿之后,車(chē)尾的動(dòng)態(tài)反饋確實(shí)更快了,,增加了溝通感,。

●北京理工大學(xué)-研究員結(jié)論(繞樁)

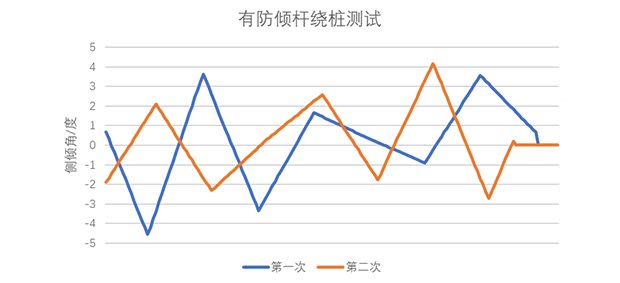

本試驗(yàn)主要目的,在車(chē)輛繞樁測(cè)試過(guò)程中,,對(duì)車(chē)輛側(cè)傾角,、橫擺角以及地向速度等數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。并分析有無(wú)后防傾桿,,對(duì)車(chē)輛操控性能影響,。本次測(cè)試中繞樁測(cè)試方法是,在車(chē)道線上每隔18m放置1個(gè)樁桶,,被測(cè)試車(chē)輛以盡量快的速度依次繞樁,。由于存在駕駛員輸入穩(wěn)定性,、車(chē)輛輪胎狀況、場(chǎng)地地面條件等不確定性因素,,每組實(shí)驗(yàn)2次,,并最終取平均值。每次實(shí)驗(yàn)以未碰到任一樁桶,、傳感器信號(hào)有效為通過(guò)標(biāo)準(zhǔn),。

●車(chē)輛側(cè)傾角相關(guān)數(shù)據(jù)分析

車(chē)輛側(cè)傾角數(shù)據(jù)由GPS慣性制導(dǎo)陀螺儀采集,采集數(shù)據(jù)正值含義為車(chē)輛左側(cè)抬起,,負(fù)值含義為車(chē)輛右側(cè)抬起,。繞樁測(cè)試中,側(cè)傾角曲線如下圖所示,。

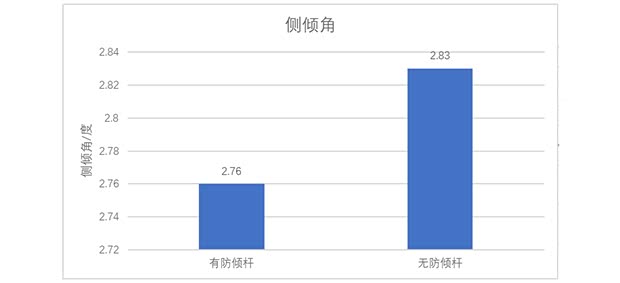

圖中可以看出在單次繞樁測(cè)試中,,伴隨著每次繞樁側(cè)傾角發(fā)生一次變化,共計(jì)8次變化,。理論上,,在勻速繞樁過(guò)程中經(jīng)過(guò)每個(gè)樁桶時(shí)車(chē)輛狀態(tài)相同,因此選取每個(gè)側(cè)傾角峰值的平均值作為評(píng)價(jià)依據(jù),。下圖為防傾桿加裝前后,,測(cè)試車(chē)輛在繞樁測(cè)試中的側(cè)傾角峰值對(duì)比。

●繞樁測(cè)試結(jié)論

繞樁測(cè)試,,針對(duì)上述結(jié)論能夠看出,,在后防傾桿安裝與未安裝兩種情況下,側(cè)傾角的數(shù)據(jù)有著一定差別,,但是差距并不大,。從駕駛感受來(lái)說(shuō),也只是讓車(chē)尾的跟隨性變的好了一些,,但是談不上有質(zhì)的飛躍,。

測(cè)試地點(diǎn)是在北京凱擇賽車(chē)場(chǎng),高低速?gòu)澖且约敖M合彎在這里都能體驗(yàn)到,,所以對(duì)于車(chē)輛本身而言,,懸架上的變化在這能夠直觀感受到。

●無(wú)后防傾桿賽道駕駛感受

原廠狀態(tài)下,,底盤(pán)的整體平衡性其實(shí)足夠讓人滿(mǎn)意,,車(chē)頭入彎時(shí)的穩(wěn)定性,以及車(chē)尾的跟隨性表現(xiàn)都值得贊賞,,但是懸架的橫向側(cè)傾還是比較明顯的,。在高速?gòu)澖牵貏x之后將入彎速度故意提高一點(diǎn),,但是車(chē)尾依然保持穩(wěn)定,,而且車(chē)頭的轉(zhuǎn)向不足趨勢(shì)依然明顯,。如果不用較高的入彎速度,并利用鐘擺將車(chē)輛扔進(jìn)彎內(nèi),,是很難將它開(kāi)出轉(zhuǎn)向過(guò)度姿態(tài)的,。

低速?gòu)澋谋憩F(xiàn)也是比較一致,在合理的節(jié)奏下,,底盤(pán)的整體協(xié)調(diào)性還算出色,,一旦提高節(jié)奏,車(chē)頭就會(huì)出現(xiàn)較為明顯的轉(zhuǎn)向不足趨勢(shì),,此時(shí)要做的也只能是降低速度,,而車(chē)尾的節(jié)奏始終不溫不火,在正常的駕駛節(jié)奏下,,你完全不用擔(dān)心出現(xiàn)轉(zhuǎn)向過(guò)度的問(wèn)題,。

●有后防傾桿賽道駕駛感受

車(chē)尾的緊致感更好,這是它給我的一印象,。但這只是一套原廠的后防傾桿,,想象中干脆利落的動(dòng)態(tài)反饋,靠這樣的配置還是很難做到的,。但是,,車(chē)輛在高速?gòu)澲械谋憩F(xiàn)有了變化,車(chē)尾的跟隨性有了小幅提升,,同樣是重剎之后的入彎動(dòng)作,,能夠較為明顯的感覺(jué)到懸架的一側(cè)壓縮過(guò)程更快,這樣的變化能夠讓駕駛員直觀感受到,。

雖說(shuō)在駕駛感覺(jué)上有了一定變化,,但嚴(yán)格意義上講,絕對(duì)談不上對(duì)運(yùn)動(dòng)性能有了很大提升,。簡(jiǎn)單的說(shuō),就是讓車(chē)尾的整體感更好了一些,,但原廠偏軟的懸架支撐性,,讓車(chē)身的側(cè)傾表現(xiàn)并沒(méi)有太多改善,所以整體表現(xiàn)來(lái)說(shuō)也是在預(yù)料之中,。

其實(shí)在賽道上的駕駛感受,,并沒(méi)有繞樁時(shí)的變化明顯。在重剎之后,,尾部的活躍程度要來(lái)的快一些,,但是與原廠相比,并沒(méi)有太多提升,。在G值峰值,,以及尾速,,圈速方面沒(méi)有太多變化。

●圈速測(cè)試

無(wú)防傾桿圈速:1:00.6秒 有防傾桿圈速:1:00.3秒

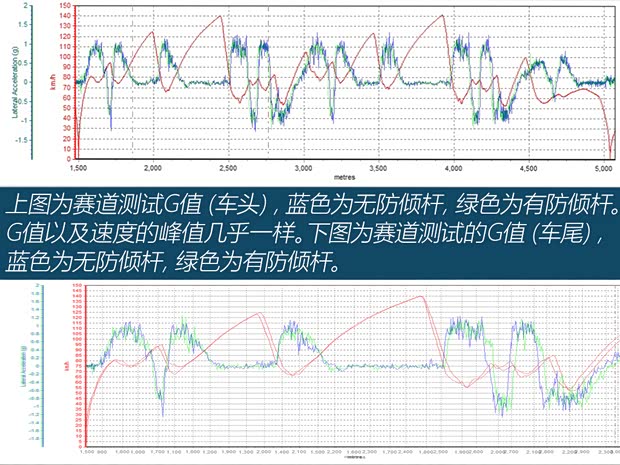

●北京理工大學(xué)-研究員結(jié)論(賽道)

由于賽道工況復(fù)雜,,對(duì)于車(chē)輛姿態(tài)的影響因素較多,,如路肩、賽道起伏等,,并且更容易受駕駛員輸入因素影響,,因此在本次賽道測(cè)試中選取三個(gè)較為穩(wěn)定的測(cè)點(diǎn),進(jìn)行對(duì)比分析,。(下圖為賽道測(cè)點(diǎn)選擇)

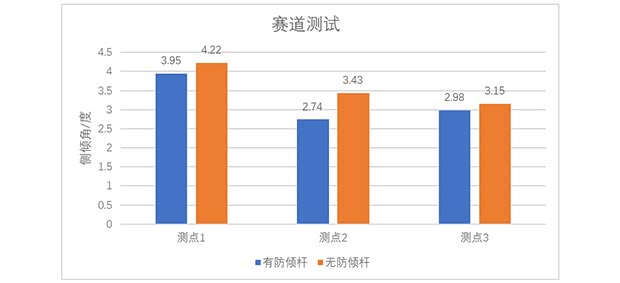

本次實(shí)驗(yàn)中選取的三個(gè)測(cè)點(diǎn)均為左向彎道,,入彎前與出彎后都有一定長(zhǎng)度的直線路段,更易于駕駛員穩(wěn)定車(chē)輛,。因此選取這三個(gè)測(cè)點(diǎn)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果更具有準(zhǔn)確定,。對(duì)比三個(gè)測(cè)點(diǎn)車(chē)輛側(cè)傾角峰值。(如下圖所示)

●賽道測(cè)試結(jié)論

賽道部分的車(chē)尾表現(xiàn),,從側(cè)傾角數(shù)據(jù)來(lái)看確實(shí)有著一定區(qū)別,,越是高速?gòu)澆顒e越是明顯。實(shí)際駕駛感受,,上文也提到了在車(chē)輛進(jìn)行重心轉(zhuǎn)移的時(shí)候,,車(chē)尾的動(dòng)作確實(shí)利落不少,通過(guò)G值圖也能看出,,峰值狀態(tài)下的波動(dòng)更少了,。但是車(chē)輛轉(zhuǎn)向不足的底盤(pán)特性沒(méi)有改變,懸架較軟的阻尼設(shè)定,,讓側(cè)傾在外面看起來(lái)依然很大,。