關(guān)乎車輛的舒適與操控 解析簧下質(zhì)量

[汽車之家 技術(shù)講堂] 人們常常會從舒適度或者操控性的角度去對一款車評頭論足,然而針對彈簧的勁度、減震器的阻尼,、防傾桿的剛性,、懸掛的結(jié)構(gòu)形式等等這套復(fù)雜的底盤系統(tǒng)的不同調(diào)校,往往會使車輛表現(xiàn)出完全不同的行駛特性,。今天我們暫且拋開這些互相制約,、牽一發(fā)而動全身的懸掛零部件,而去研究懸掛系統(tǒng)所產(chǎn)生的簧下質(zhì)量對車輛行駛特性的影響,。

● 簧下質(zhì)量的定義

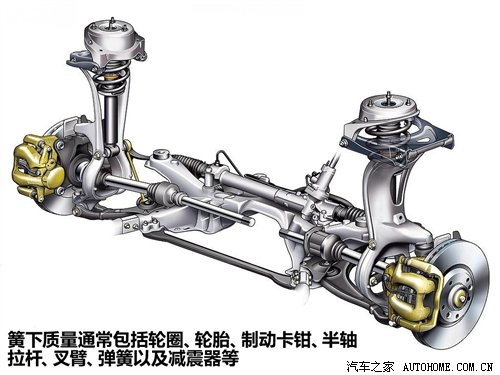

簧下質(zhì)量其實(shí)是一個(gè)相對簧上質(zhì)量而言的概念,,對于一輛車,我們可以將其分成簧下質(zhì)量和簧上質(zhì)量兩個(gè)部分,。如果給簧下質(zhì)量下個(gè)定義,,它是指不由懸掛系統(tǒng)中的彈性元件所支撐的質(zhì)量,一般包括有車輪,、彈簧,、減震器以及其它相關(guān)部件等,而簧上質(zhì)量自然就是車輛剩余部分的質(zhì)量,,一般包括車架,、動力系統(tǒng)、傳動裝置,、乘員等,。

● 簧下質(zhì)量的界定

對于簧下質(zhì)量的界定其實(shí)并不是一件容易的事情,嚴(yán)格意義上來說,,相對車身運(yùn)動或者說隨著車輪跳動的部件都應(yīng)歸為簧下質(zhì)量,。像與車身完全沒有接觸的車輪自然好理解,但是像彈簧,、減震器,、獨(dú)立懸掛系統(tǒng)中的連桿、非獨(dú)立懸掛系統(tǒng)中的扭力梁以及四驅(qū)車型中的傳動軸,,它們的特點(diǎn)都是一端與車身相連或者通過副車架間接的與車身相連接,,而另一端則隨著車輪上下跳動。這在實(shí)際的計(jì)算中,一般可以取這些部件質(zhì)量的二分之一作為簧下質(zhì)量,。

● 簧下質(zhì)量的意義

在車輛動態(tài)行駛理論中,,有一個(gè)簧上質(zhì)量與簧下質(zhì)量之比的數(shù)據(jù)。對于一輛車來說,,我們在不考慮其懸掛設(shè)定的因素下,,單純從簧上質(zhì)量與簧下質(zhì)量之比的角度出發(fā),這個(gè)比值越大,,也就意味著該車擁有更好的乘坐舒適性,,而更小的簧下質(zhì)量同時(shí)意味著懸掛系統(tǒng)擁有更好的動態(tài)響應(yīng)能力以及車輛的操控性,接下來我們分別從這兩方面來進(jìn)行解讀,。

--對乘坐舒適性的影響

車輛在路面行駛時(shí),,懸掛系統(tǒng)會不斷接受來自路面的沖擊,乘員在車內(nèi)最理想的舒適狀態(tài),,則是車體始終相對路面保持靜止,,車輪隨著路面情況不斷起伏,不過想通過機(jī)械的結(jié)構(gòu)做到這一點(diǎn)幾乎是不可能的,,但是通過增大簧上與簧下質(zhì)量之比,,車輛可以更接近這種行駛狀態(tài)。

如果車體(簧上質(zhì)量)在車的整備質(zhì)量中占有較大的比重,,那么這個(gè)較大的質(zhì)量自然會增加車輪對地面的壓力,,使車輪緊密的貼合路面。當(dāng)車輪遇到來自路面的凸起或凹陷時(shí),,如果簧下質(zhì)量較大,,那么它自然也會有更大的運(yùn)動慣性,在隨著路面起伏時(shí)也需要相對更長的時(shí)間,。如果在車速一定的情況下,,還來不及改變運(yùn)動軌跡的懸掛系統(tǒng)會將這種路面的起伏直接傳遞給車身,而懸掛系統(tǒng)并沒有完成自身應(yīng)該過濾震動,、吸收沖擊的工作,。車速越快,對車身造成的沖擊也就越明顯,,這也就很好的解釋了當(dāng)遇到一個(gè)較大的障礙物時(shí),,慢速通行和快速通行對乘坐舒適性所產(chǎn)生的不同影響,較低速度通過是給懸掛系統(tǒng)留有更多的起伏運(yùn)動時(shí)間以減小對乘員舒適性的影響,。

同時(shí),,更小的簧下質(zhì)量必然會使懸掛系統(tǒng)擁有更好的動態(tài)響應(yīng),以達(dá)到車身平穩(wěn),,而車輪快速的隨路面起伏來緩和沖擊的狀態(tài)。對于采用獨(dú)立懸掛系統(tǒng)的車輛而言,單純從簧下質(zhì)量的角度分析,,其在先天機(jī)構(gòu)上相比采用扭力梁結(jié)構(gòu)的車型擁有更好的響應(yīng),,當(dāng)然彈簧以及減震器的調(diào)教與設(shè)定同樣對車輛的舒適性有著不可忽視的作用。

加載中

加載中

好評理由:

差評理由: