巨人之戰(zhàn) 靜觀2014年汽車供應(yīng)商博弈

高田氣囊危機

[汽車之家 技術(shù)] 俗話說“天下大勢,,合久必分,,分久必合”,縱觀中華五千年文明史,,這種分分合合屢見不鮮,,早到春秋戰(zhàn)國,近到軍閥割據(jù),,每逢朝代更迭,,新舊交替,,都免不了通過一番浴血廝殺來決定王權(quán)的最終歸屬。商場如戰(zhàn)場,,在剛剛過去的2014年,,正值歷史變革的世界汽車工業(yè),,也爆發(fā)了一場關(guān)乎未來行業(yè)格局的慘烈鏖戰(zhàn),,而在這場激戰(zhàn)中,,除了顯露人前的各大整車制造商以命相搏外,,隱藏在它們背后的汽車零部件巨頭也頻頻亮劍,,掀起了一輪轟轟烈烈的并購熱潮,。

● 成也蕭何,敗也蕭何

對很多車迷朋友來說,,如果聊與整車有關(guān)的話題,,那總是有說不完的家常,道不盡的趣聞逸事,,但如果將話題對象換做汽車零部件巨頭,,便大多沒有了興致。其實,,從這些零部件制造巨頭對整車汽車工業(yè)的影響力來看,,它們的一舉一動,有時遠比發(fā)布一輛概念車,、公布一款新車型所引發(fā)的振動要大出許多,。

為何一家氣囊制造企業(yè)竟然具有將皇帝拉下馬的神力?此中原因,,與當今汽車行業(yè)發(fā)展趨勢有著很大關(guān)系,。

模塊化、平臺化是當今世界汽車的發(fā)展趨勢之一,,與傳統(tǒng)的“量身定制”式開發(fā)模式相比,,其不但可以縮短研發(fā)周期,,在成本上控制上也擁前者所無法比擬的優(yōu)勢,因此如今越來越多的整車廠商開始采用此法打造產(chǎn)品,。

可事情有好的一面,,就會有壞的一面,以此模式為基礎(chǔ)所開發(fā)出的新品,,只要其中一種零件出現(xiàn)了質(zhì)量缺陷,,就波及至整個平臺或以之為基礎(chǔ)所打造的功能模塊,而對整車廠商而言,,為了凸顯自身品牌,,彰顯企業(yè)技術(shù)實力,在對外宣傳時,,又往往會呈現(xiàn)出一種打包式的宣傳方式,,并不會過多強調(diào)某個供應(yīng)商的技術(shù),因此,,在問題發(fā)生后,,人們所聲討的對象,通常也是整車制造企業(yè)本身,。

● 看準時機,,攻城掠地

此次事件同樣引發(fā)了各大汽車零部件巨頭之間的一場混戰(zhàn),,洪水猛獸般氣囊安全危機,,讓高田的企業(yè)信譽飽受質(zhì)疑。在商界,,尤其是在日本商界,,企業(yè)一旦失去了信譽,便意味著其苦心經(jīng)營的商業(yè)帝國也將隨之傾覆,,而這也為其它競爭對手帶來了新的商機,,天合便是頻頻發(fā)聲的行業(yè)宿敵之一。

其實早在此次事件發(fā)酵之前,,位列全球安全氣囊細分市場占有率第三位的天合便一直在尋找機會超越高田,,以掌握更大的行業(yè)話語權(quán),但從目前的供需模式而言,,對供應(yīng)商的選擇權(quán)仍最終取決于整車廠商,,在波瀾不驚的大環(huán)境下,想要整車廠棄舊立新是件非常難的事,,何況高田的大部分客戶又都是日企,,具有同宗同源的固有優(yōu)勢,因此天合只能伺機而動,,而這次大規(guī)模召回事件便是天合苦尋已久的絕佳時機,。

聽到了強烈市場的呼聲,,天合在第一時間即向受到波及的各大車企作出回應(yīng),明確表示會傾盡所能滿足各大車企的貨源需求,,毫無疑問,,這種順勢而為的舉動,勢必會蠶食高田的市場空間,,進而使兩家企業(yè)的實力對比發(fā)生改變,。

采埃孚、天合聯(lián)手對抗博世

● 合縱連橫,,劍指博世

如果說此次安全氣囊風波讓天合在這一細分市場掌握了主動,,那么與采埃孚化敵為友,則昭示出了其更為龐大的市場野心,。

單純從企業(yè)規(guī)模來看,,采埃孚并購天合,未免有些癡人說夢,。在2014年的世界百強零部件供應(yīng)商榜單中,,這兩家的行業(yè)巨頭分列第九與第十一位,因此從實力上講,,采埃孚其實并不具備吞并天合的硬件實力,,可為何這起并購案卻獲得了天合內(nèi)部的高票通過呢?原因只有一個——利益,。俗話說,,沒有永遠的朋友,沒有永遠的敵人,,只有永遠的利益,。為了利益兩個昔日的對手得以冰釋前嫌,最終走到一起,,這符合商人的本性,。

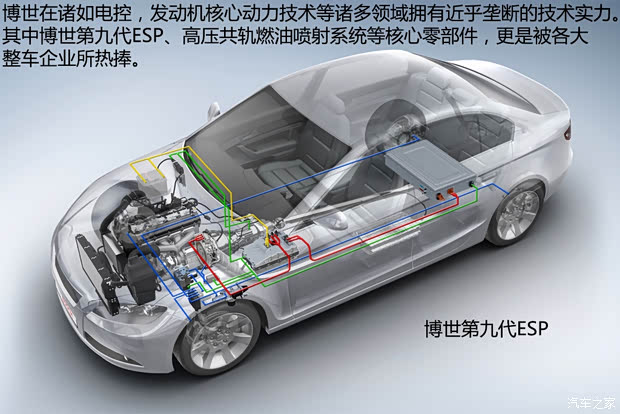

在此次并購中,可供雙方攫取的利益是實實在在的,,其中之一便是劍指博世,。說起博世,人們便會想起那句膾炙人口的廣告語——科技成就生活之美,,而在商人們看來,,科技成就博世的并不只有美,還有世界頭號汽車零部件巨頭的寶座,,與近乎于壟斷經(jīng)營所帶來的巨大財富,。

的確,憑借技術(shù)上的巨大優(yōu)勢及強大的資本支持,,近些年,,你根本看不到有哪家企業(yè)能對博世構(gòu)成實質(zhì)性的威脅,,就連世界排名第二的日本電裝也無法與之一較高下�,?呻S著此次并購的塵埃落定,,采埃孚與天合不僅可以取代電裝成為新的全球第二,更具備了與從博世手中分上一杯羹的技術(shù)實力,。

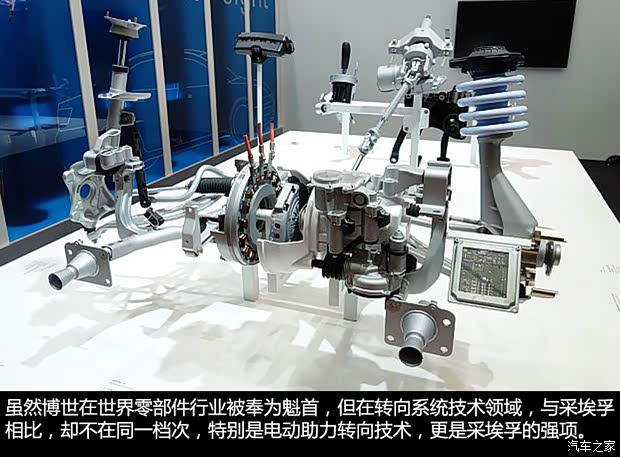

熟悉這兩家企業(yè)的人都知道,,采埃孚與天合雖然均為綜合汽車零部件制造企業(yè),但在業(yè)務(wù)領(lǐng)域上的交集除了底盤市場外,,其實并不太多,。其中采埃孚在四驅(qū)系統(tǒng)、變速箱制造等傳統(tǒng)零部件范疇技術(shù)實力雄厚,,而天合則在電控系統(tǒng)與主被動安全系統(tǒng)方面更為擅長,。

通過整合,兩家各自的技術(shù)優(yōu)勢將形成互補,,并衍生出功能更全面的模塊化產(chǎn)品,,這十分符合未來汽車市場的發(fā)展趨勢,我們不難想象,,如果一家廠商能夠提供一套可在操控,、安全、動力等諸多方面滿足整車廠商需求的模塊化產(chǎn)品,,那其潛在的市場空間將是多么巨大,。

當然,為了此項并購順利的達成,,采埃孚也不得不做出一些犧牲,,由于其與天合在轉(zhuǎn)向系統(tǒng)細分市場上都占據(jù)著不小的份額,,并購完成后可能出現(xiàn)一家獨大的壟斷局面,,因此歐盟為此次并購開出的先決條件便是消除這一弊端,也就是需要采埃孚把轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的業(yè)務(wù)賣掉,,巧的是,,收購這一業(yè)務(wù)的廠商正是博世。

為何博世會幫自己對手的忙呢,?答案同樣在于“利益”二字,。首先,采埃孚出售的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)業(yè)務(wù)本身就是兩家共同出資經(jīng)營的,,所以,,與其同新伙伴重新磨合,還不如自己買下來當家做主,。更為重要的是,,通過此次并購,,博世將完全掌握覬覦已久的電動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)技術(shù),該技術(shù)可大幅提升自身在自動駕駛,、高效能出行以及電動車領(lǐng)域的技術(shù)實力,。

這些技術(shù)被各大車企視為未來汽車發(fā)展的技術(shù)高地,占領(lǐng)了這一高地,,就等于敲開了各大車企的大門,,因此如果博世想要繼續(xù)穩(wěn)坐汽車零部件行業(yè)的頭把交椅,就必須有成人之美的度量,,為贏得未來市場攢足力氣,。

著眼未來引發(fā)并購浪潮

● 群雄逐鹿,搶占先機

有先見之明的當然并不只有以上三家業(yè)界巨頭,,去年汽車零部件行業(yè)之所以出現(xiàn)并購浪潮,,很大程度上便要歸結(jié)于各大零部件廠商對未來市場的契機的一種預(yù)判。

韓國人對于潮流的把握素來都比較準確,,這點從韓國時裝在市場上的強勢表現(xiàn)就可見一斑,。作為世界知名的制造業(yè)巨頭,三星集團對汽車零部件市場的窺視早已是盡人皆知的秘密,,而旗下子公司三星SDI(后文簡稱“SDI”)便成為了其進軍汽車零部件市場的排頭兵,。

這家涵蓋儲能設(shè)備領(lǐng)域業(yè)務(wù)的公司作為三星集團布局未來汽車零部件市場的急先鋒無疑具有得天獨厚的優(yōu)勢。早在10年前,,其便與福特開展合作共同研發(fā)節(jié)能與輕量化鋰電池技術(shù)并已取得一定成果,,且就當今汽車發(fā)展趨勢來看,電動車勢必會取代傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車成為未來汽車市場上的新寵,,而電池技術(shù)則是整個電動車產(chǎn)業(yè)鏈上的明珠,,因此,在電池市場上擁有一席之地,,就等同于在整個汽車零部件行業(yè)站穩(wěn)了腳跟,。

面對空間如此廣闊的未來市場,三星集團自然不會讓SDI孤軍奮戰(zhàn),,從龐大的集團內(nèi)部為其挑選一名志同道合的好兄弟一同打拼,,無疑會增加自身的勝算,這便促成了SDI與三星第一毛織(后文簡稱“第一毛織”)的整合并購,。

作為韓國國內(nèi)舉足輕重的化學與電化學原材料生產(chǎn)商,,第一毛織的加盟的的確確能為SDI帶來不少看的見的好處。利用前者在原材料供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢,,SDI不僅在電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)得到了進一步鞏固,,也大大降低了企業(yè)在日后的發(fā)展過程中,因原材料供應(yīng)不足引發(fā)的風險。當然,,如果好處只是單方面的,,那么三星完全沒有必要以犧牲一個子公司的代價來成就另外一個子公司。之所以會選擇第一毛織,,其背后還有著另外一層含義。

眾所周知,,三星集團如今擁有如此雄厚的資本與其家電領(lǐng)域上的成功密不可分,,而第一毛織一直是三星集團在家電領(lǐng)域的主要材料供應(yīng)商,擁有強大的技術(shù)儲備,,其中就包含了最近汽車行業(yè)炙手可熱的OLED材料技術(shù),。在2015年CES展上寶馬M4 Concept Iconic Lights便采用了這個技術(shù)。

『寶馬M4 Concept Iconic Lights』

現(xiàn)如今,,家電市場日趨疲軟,,第一毛織亟需找尋一個全新的業(yè)績增長點,而通過這種近乎與左手倒右手的方式,,便輕易達到了借SDI之力挺近汽車市場的目的,。對于三星集團來說,這種一舉多得的買賣,,何樂而不為呢,?

如果說SDI收購第一毛織認準的是未來電池制造領(lǐng)域的巨大發(fā)展?jié)摿Γ敲唇酉聛磉@兩起收購看重的則是排放法規(guī)日趨嚴格所帶來的巨大商機,。

作為全球第四大汽車零部件制造商,,大陸集團的產(chǎn)品覆蓋面相當廣泛,除之前我們所說的輪胎外,,制動系統(tǒng),、車身穩(wěn)定系統(tǒng)、發(fā)動機噴射系統(tǒng)等諸多領(lǐng)域大陸集團都有涉及,,而自從2007年以114億歐元的天價將西門子威迪歐汽車電子集團劃入自己的版圖之后,,尾氣后處理業(yè)務(wù)也成為其自身業(yè)務(wù)中的重要組成部分。在那次收購中,,大陸集團獲得了主營尾氣后處理業(yè)務(wù)的依米泰克公司50%的股權(quán),,從而順利進軍這一細分市場,。

按常理說,,憑借這50%的股權(quán)收益,大陸集團已擁有了足夠多的籌碼來應(yīng)對排放法規(guī)收緊所帶來的市場變革,,且在排放法規(guī)逐步收緊的今天,,想要拿到另外50%股權(quán)的所有權(quán),也絕非易事,并購理應(yīng)就此告一段落,,可事實卻并未如預(yù)期中那樣發(fā)展,,大陸集團不僅成功收購了余下的50%股權(quán),而且進展的十分順利,。

這種結(jié)果未免乍一看有些令人匪夷所思,,難道吉凱恩被大陸下了什么迷魂藥,才把這極具潛力的金飯碗拱手于人嗎,?事實并非如此,。確實從表面看來,排放法規(guī)收緊所帶來的商機是實實在在的,,每個人都想從中撈上一把,,但并不是每個人都有這種本事。這就好比我們之前所講的SDI看準汽車電池業(yè)務(wù)一樣,,在炙手可熱的紅海里弄潮,,必須要有相當深厚的功底,才不至反被巨浪所吞噬,。

與一般業(yè)務(wù)不同,,降低排放是個系統(tǒng)工程,并不是僅依靠尾氣處理這一單一環(huán)節(jié)便能取得巨大收效的,,因此,,如果想在未來市場中拿到整車企業(yè)的訂單,就必須擁有一套完整的排放解決方案,。

顯然,,以汽車傳動、粉末冶金等業(yè)務(wù)為主的吉凱恩并不擅長此道,。也就是說在未來市場中單純依靠尾氣后處理這一細分市場,,并不能為其帶來多大實惠,與其被市場吞噬,,不如早早賣掉,,而共同持股大陸集團,情況卻不盡相同,。

如果能完全吸納依米泰克,,便能與集團內(nèi)擁有強大技術(shù)儲備的動力總成部門產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),最終具備尾氣排放一體化方案的解決能力,。如此說來,,一個愿買,一個愿賣,,買賣豈有不成之理,。

出售也是一種經(jīng)營策略

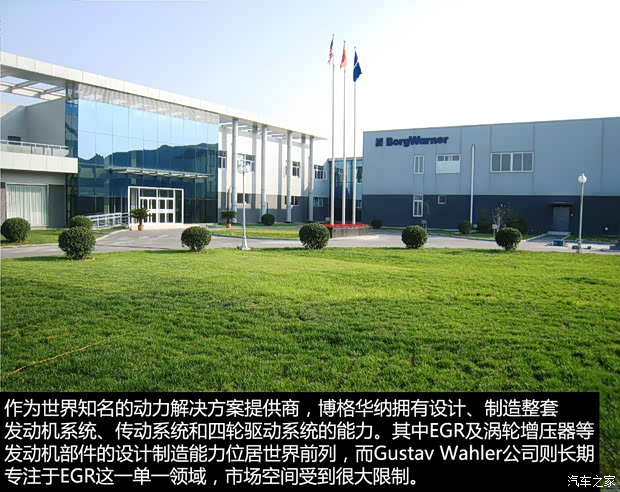

涉及到排放領(lǐng)域的另一起收購案其成因也大可歸結(jié)于此。去年世界動力解決方案提供商博格華納成功并購了德國EGR(廢氣再循環(huán))部件生產(chǎn)商Gustav Wahler GmbH(后文簡稱“Gustav Wahler”)。相比于擁有全套動力解決方案的博格華納,,Gustav Wahler的業(yè)務(wù)領(lǐng)域僅局限于EGR這一細分市場,,過于單一的產(chǎn)品架構(gòu),同我們剛提到的大陸收購案頗為相似,。

通過此次并購不僅使博格華納在EGR技術(shù)領(lǐng)域的地位更加鞏固,,且雙方的市場資源也得以相互利用,除規(guī)�,;a(chǎn)生的利潤率上升外,,博格華納寬廣的技術(shù)領(lǐng)域也為Gustav Wahler提供了全新的市場空間。這種結(jié)果,,遠比孤軍奮戰(zhàn),,要好上許多。

● 緩進徐圖,,步步為營

不知您有沒有發(fā)現(xiàn),,在我們上面所盤點所有涉及并購的汽車零部件供應(yīng)商中,吉凱恩算是特立獨行的一個,。除其之外,,無論是并購中的買方還是賣方,參與并購的初衷都是為了擴大企業(yè)的經(jīng)營范圍,,鞏固自身的行業(yè)地位,,而吉凱恩將其尾氣后處理業(yè)務(wù)賣給大陸集團,顯然是一種縮小市場規(guī)模的舉動,,這與大多數(shù)競爭者的市場策略相悖,,當然,此中原因我們上面已經(jīng)講得非常清楚,,無需過多贅述,。

其實,對于一個企業(yè)而言,,精兵簡政也不失為一種生存之道,。如同花匠照顧花草一樣,修剪掉細枝末節(jié),,對成長不但沒有壞處,,反而會大有裨益。因此,,不求盲目擴張,,將精力集中于自身優(yōu)勢領(lǐng)域,提升細分市場的核心競爭力,,也不失為一種適應(yīng)未來市場的明智之舉,,另外一家行業(yè)巨頭——江森自控同樣是這么干的,。

我知道,,對很多人來說江森自控這個名字同大陸集團一樣十分陌生,,沒關(guān)系,瓦爾塔電池或許會令您感到一絲親切,,它便是江森自控的所屬品牌之一,。

同吉凱恩類似,江森自控在去年也通過出售的方式,,來剝離那些自身并不擅長或盈利水平并不高的細分業(yè)務(wù),,且與之相比,江森自控一刀下去所減掉的“贅肉”分量更重,。

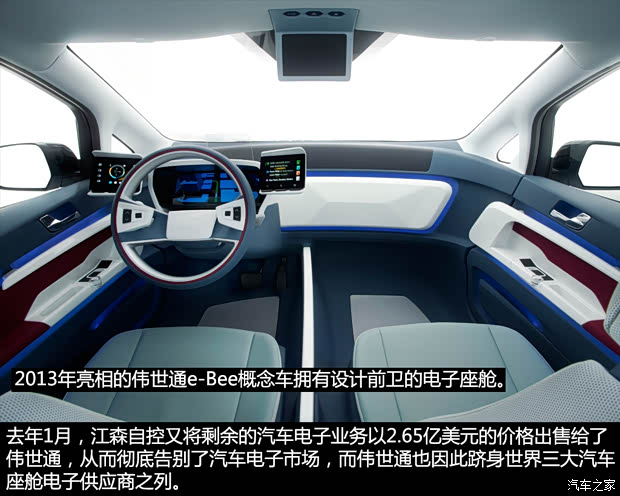

其實早在2013年,,江森自控的精兵簡政計劃便已開始,當時其把旗下的HomeLink汽車電子業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)手余人,,而去年其又把余下的其它汽車電子業(yè)務(wù)打包賣給了偉世通,,徹底退出了汽車電子市場。

雖然這一系列的出售導致了江森自控去年在汽車零部件供應(yīng)商排行中的位次出現(xiàn)了下滑,,但從長遠來看,,將撤出資金拿來專攻其它自身更具優(yōu)勢的市場,無疑能為其賺取更大收益,,這便應(yīng)了那句話“兵不在多而在精,,將不在勇而在謀”。

編輯總結(jié):

這是一場零部件行業(yè)巨人之間的混戰(zhàn),,采埃孚與天合聯(lián)手欲同博世爭奪行業(yè)第一的寶座,;三星SDI整合第一毛織意圖為自己搶占電池市場份額掃除障礙;大陸集團憑借從昔日伙伴手中購得的50%股權(quán),,擁有了尾氣排放一體化方案的解決能力,。除此之外,還有幾十樁我們未曾言及的并購交易在已經(jīng)過去的2014年中輪番上演,,如瑞士電子產(chǎn)品公司TE Connectivity收購傳感器制造商精量電子,、輝門收購霍尼韋爾摩擦材料業(yè)務(wù)部等等。為何這些平日里低調(diào)內(nèi)斂的行業(yè)巨人,,卻在上一年中頻頻亮劍,,答案無非只有一個,迎合整車企業(yè)的未來需求,。

作為處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的零部件制造企業(yè),,當下游市場經(jīng)歷變革的時候,往往只有順勢而為,,才能博得一個相對美好的未來,,而并購無疑是追趕潮流最快的一種方式,。可回顧近些年多如牛毛的并購交易你會發(fā)現(xiàn),,因整合不利而不得善終的案例卻不下半數(shù),,它們看到了未來卻又將未來抹殺在自己手中。因此,,與實現(xiàn)并購的過程相比,,如何將得來的資源化為己用,無疑顯得更為重要,。

當然,,上一年中也有一些零部件巨頭同我們一樣,以看客的心態(tài)來坐觀時局變化,,并未親自上陣拼殺,。之所以坐的如此安穩(wěn),是因為它們與整車集團之間已經(jīng)在一定程度上超越了單純的供需關(guān)系,。如電裝,、加特可等,它們和整車廠商本身就是一個利益共同體,,無論是資本上的深度合作,,還是技術(shù)上的共同研發(fā),都注定了其不必去疲于追趕形勢,,換句話說,,它們早就與潮流捆綁到了一起。(圖/文 汽車之家 賈剛)

相關(guān)閱讀:

買定請離手 看廠商博弈電動車發(fā)展方向

http://zphnet8.com/tech/201409/844021.html

加載中

加載中

好評理由:

差評理由: