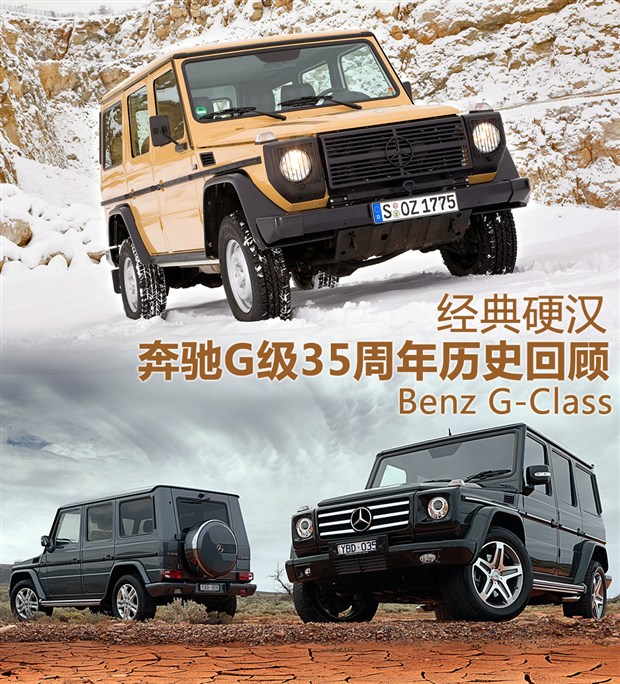

不變的經(jīng)典硬漢 奔馳G級35周年歷史回顧

[汽車之家 車系歷史] 在汽車發(fā)展的歷史上,有這么幾款車型,,它們自誕生之日起就一直沒有發(fā)生過太大變化,因此在現(xiàn)代人眼里它們也成了“經(jīng)典”的代表,,這些車型包括甲殼蟲,、MINI等,當然還有我們今天的主角奔馳G級,,雖然它的價格沒有前兩位那么親民,,但是提到它的名字大家卻都能對它的硬漢形象聊上兩句。時至今日,,奔馳G級已經(jīng)誕生了整整35年,,是奔馳旗下存在最久的車型之一,,在此我們也準備和大家一起來回顧一下它的發(fā)展里程。

奔馳G級的“前輩們”:應戰(zhàn)場所需打造多款三軸越野車

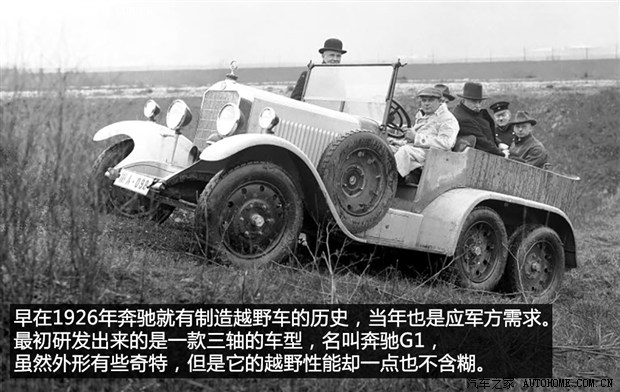

奔馳G級,,是德文單詞Gelandewagen(越野車)的縮寫,,可能很多人覺得誕生于1979年的奔馳G級相比于相比于Jeep、路虎等品牌奔馳在越野車領域發(fā)展慢了10多年,,其實不然,,奔馳早在1928年就有生產(chǎn)Gelandewagen越野車的歷史,這也算是奔馳G級的鼻祖,。

與現(xiàn)在的奔馳G級一樣,,最早奔馳生產(chǎn)越野車的需求同樣是源自于軍方,1926年德國軍方要求梅賽德斯-奔馳生產(chǎn)一款具有良好通過性的車型,,以便軍方使用,。隨后奔馳就研發(fā)出了一款三軸的車型,樣子很古怪,,看著與今天的長頭卡車有些想像,,但是卻有著不錯的越野能力,它的名字叫Gelandewagen G1(下文簡稱奔馳G1,,底盤代號W103),,發(fā)動機采用一臺3.1L的直列6缸發(fā)動機,最大功率50馬力,,最大扭矩151�,!っ住�

不過遺憾的是德國軍方最終選擇了霍希(奧迪前身汽車聯(lián)盟的成員之一)的車型,,奔馳G1在與霍希的競爭中敗下陣來,,奔馳G1從1926年誕生到1928年停產(chǎn)一共只生產(chǎn)了5輛用于測試。

雖然奔馳G1沒有被德國軍方采用,,不過在1928年生產(chǎn)的奔馳G3卡車首次在德國軍隊中裝備,,同樣使用6×4的底盤,奔馳G3共計生產(chǎn)了2000多臺,。更夸張的是,,奔馳基于奔馳G3的底盤還打造了18臺重型裝甲車Landsverk L181,不僅車身覆上了高強度裝甲,,而且車身上還裝備了火炮和機槍,。

到了1934年,奔馳開始繼續(xù)研發(fā)奔馳G4(W31),,這輛車在奔馳G1的基礎上大幅改進,,最初搭載了排量為5L的直列8缸發(fā)動機,并且采用了全地形輪胎,。1937年還推出了排量為5.2L的直列8缸發(fā)動機車型,,到了1938年,,更換了排量更大的5.4L發(fā)動機。底盤結(jié)構(gòu)上,,同樣使用了三軸設計,,后兩軸驅(qū)動。

奔馳G4同樣是為軍方打造,,主要交付給當時納粹黨衛(wèi)軍使用,,它的使用者中包含了阿道夫·希特勒在內(nèi)的高級軍官。其中部分黨衛(wèi)軍將領的座駕還帶有向后照射的大功率聚光燈,,在遇到危險時可以利用其讓敵人短暫致盲,,以便快速擺脫危險。1939年奔馳G4停產(chǎn),,共計生產(chǎn)了57臺,。

1937年奔馳全新一款越野車G5(W152)被研發(fā)出來,這款車型并不是基于G1和G4打造而來,。它的造型與后來的威利斯MB有幾分相像,,采用兩軸設計,且擁有四驅(qū)系統(tǒng)以及3個差速鎖,。

動力上奔馳G5采用2.0L四缸發(fā)動機,,最大功率僅45馬力(33kW),最大扭矩125�,!っ祝@款車型同樣為軍方打造,,但是軍方表示并沒有什么興趣,,以至于1938年10月,奔馳在倫敦車展上面向普通民眾推出了這款車型,,并且提供定制化的服務,,由此衍生出了救援車、獵裝車等,,截止至1941年,,其一共銷售出了378臺,至此奔馳早期生產(chǎn)越野車的歷史也告了一個段落,。

奔馳G級(W460)研發(fā)背景:滿足伊朗軍方需求

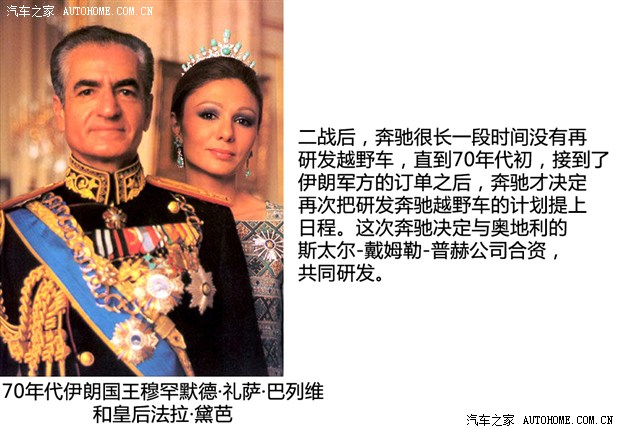

二戰(zhàn)德國戰(zhàn)敗,,在戰(zhàn)后很長一段時間里,包括航空器,、潛艇,、為戰(zhàn)爭而存在的越野車等項目發(fā)展被禁止,直到1955年重新武裝西德的巴黎協(xié)定生效后才開始恢復,。

上世紀70年代初,,伊朗在巴列維國王領導下正處于“白色革命”時期,,經(jīng)濟繁榮昌盛,并與西方國家建立了緊密的防務聯(lián)系,。為了擴充武備,,伊朗軍方委托奔馳研發(fā)一款新型越野車。接到訂單后,,1972年,,戴姆勒-奔馳與奧地利汽車制造商斯太爾-戴姆勒-普赫公司合資,雙方計劃開發(fā)一款擁有超強越野能力,、高安全性和高舒適性的車型,。

在斯圖加特,奔馳的工程師負責該車的設計和測試,。1973年,,奔馳G級的初始模型被設計出來,次年其便被拉到包括德國煤田,、撒哈拉沙漠,,甚至北極圈等地進行各種測試。在奧地利的團隊則負責制定生產(chǎn)計劃,,1975年,,一條新的設備生產(chǎn)線開始建設。

加載中

加載中

好評理由:

差評理由: