壯大的生力軍 中國(guó)品牌幕后變遷吉利篇

● 耗10個(gè)月請(qǐng)徐濱寬出山

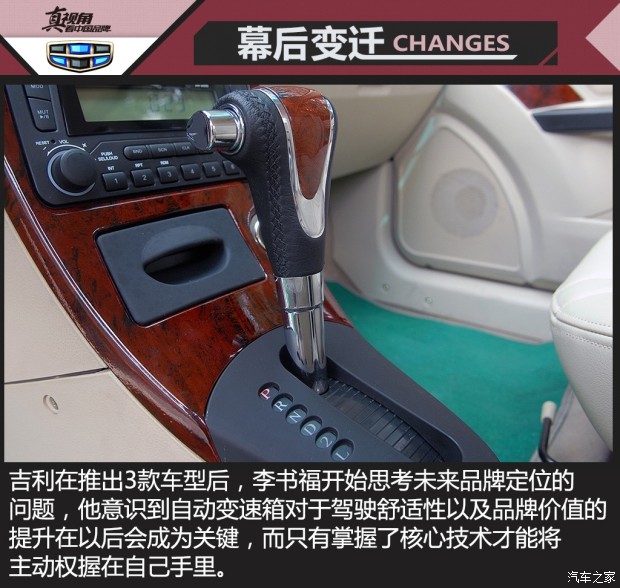

新車型推向市場(chǎng),,此時(shí),吉利并沒有因階段性工作的完成而放緩前進(jìn)的腳步,,在李書福心中,,吉利遲早要走出“中國(guó)最便宜轎車”的定位,盡管那時(shí),,吉利連怎么造車都沒有搞明白,,但此時(shí)的李書福就已經(jīng)動(dòng)起了研發(fā)自動(dòng)擋變速箱的念頭,,但以吉利研發(fā)人員的技術(shù)力量來看,遠(yuǎn)不足以支撐這項(xiàng)計(jì)劃,,在他心中,,當(dāng)時(shí)任職天津齒輪廠總工程師的徐濱寬是最適合的人選。

◆ 為什么看重徐濱寬,?

徐濱寬在變速箱方面有一定建樹,,雖然,當(dāng)時(shí)的大環(huán)境并沒有給他創(chuàng)造太好的研發(fā)自動(dòng)變速箱的機(jī)會(huì),,徐濱寬在學(xué)校里學(xué)的鋼鐵,,憑借材料學(xué)的知識(shí),畢業(yè)后的20年一直專注于齒輪研究,,后來又自學(xué)了自動(dòng)控制,,兩個(gè)領(lǐng)域相結(jié)合便能夠“拼湊”出一門自動(dòng)變速箱技術(shù)學(xué)科。上世紀(jì)90年代,,政府牽頭了一個(gè)3速自動(dòng)變速箱的研發(fā)項(xiàng)目,,但因國(guó)內(nèi)整體技術(shù)薄弱,最后項(xiàng)目夭折,。他應(yīng)該是最早一批在國(guó)內(nèi)接觸過自動(dòng)變速箱的技術(shù)員,。

◆ 成為吉利自動(dòng)變速箱之父

期初,李書福在找到徐濱寬的時(shí)候,,后者是拒絕的,。“別說吉利,,就連整個(gè)中國(guó)汽車工業(yè)也沒有能力做自動(dòng)變速箱的研發(fā)”,,后來的對(duì)話中,徐濱寬坦言,。當(dāng)時(shí),,他對(duì)這個(gè)計(jì)劃并不看好,還勸吉利放棄這個(gè)念頭,。就這樣,,吉利人用了10個(gè)月的時(shí)間讓徐濱感受到了他們的誠(chéng)意,多年后,,徐濱寬回憶到當(dāng)時(shí)吉利給他留下的印象“吉利跟其他公司不一樣,,其他公司是我能干什么,我來干,,吉利是哪個(gè)有前景,,我干哪個(gè)”,這才辭去了當(dāng)時(shí)的工作轉(zhuǎn)而加盟吉利,。

項(xiàng)目開展后的一年里,,徐濱寬的團(tuán)隊(duì)主要工作是設(shè)計(jì)和原理研究,,同時(shí),進(jìn)行開發(fā)試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備的籌備,,值得一提的是,,在自動(dòng)變速箱生產(chǎn)線的組建中,徐濱寬在自動(dòng)控制方面的技術(shù)儲(chǔ)備發(fā)揮了作用,,他親自編寫了生產(chǎn)線的控制程序,從而節(jié)省了一部分相關(guān)成本,。幾個(gè)月的時(shí)間,,吉利已經(jīng)在該項(xiàng)目上投了1800萬元, “投了這么多錢,,連個(gè)變速箱的影都沒有”,,吉利內(nèi)部開始發(fā)出了這樣的聲音,但李書福明確表示,,作為“一號(hào)工程”,,研發(fā)經(jīng)費(fèi)一定是首先保證的,那時(shí),,他偶爾還會(huì)在夜里跑到實(shí)驗(yàn)室,,看看大家是否遇到什么問題。

到了2003年6月,,自動(dòng)變速箱的所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工作全部完成,,這298張圖紙?jiān)诩麅?nèi)部掀起了巨大的反響,這可是中國(guó)自主設(shè)計(jì)的第一套自動(dòng)變速箱圖紙,。階段性的成果只是讓吉利人有了一段短暫的欣慰,,因?yàn)椋@距離自動(dòng)變速箱的研發(fā)成功還有很長(zhǎng)的一段路要走,。

◆ 第一次路試以失敗告終

又過了10個(gè)月(2004年4月),,自主研發(fā)自動(dòng)變速箱第一次裝在整車進(jìn)行測(cè)試,所有人對(duì)這一刻都十分期待,,作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,徐濱寬更是又激動(dòng)又緊張。發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后,,掛上前進(jìn)擋,,結(jié)果除了異常的振動(dòng)外,試驗(yàn)車并沒有絲毫前進(jìn)的跡象,,據(jù)徐濱寬回憶,,當(dāng)時(shí),恨不得自己從車上跳下來推它一把,。

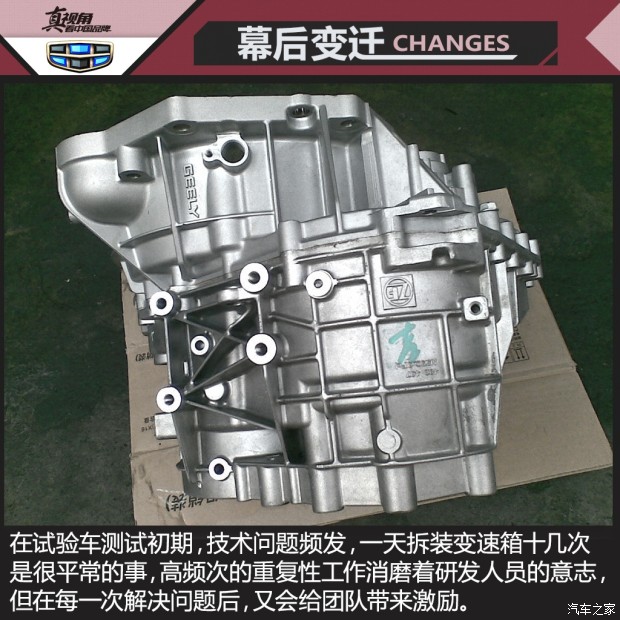

這種問題在整個(gè)研發(fā)過程中并不新奇,,在某一段時(shí)間內(nèi),,團(tuán)隊(duì)需要每天進(jìn)行十幾次的變速箱拆裝工作,重復(fù)性的工作的確會(huì)消磨人的意志,,在沒有國(guó)外技術(shù)支持和資金不充裕下,,還是有一股力量支持著整個(gè)團(tuán)隊(duì),每每一個(gè)又一個(gè)問題被一次次解決后,,團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人都堅(jiān)信他們離成功又進(jìn)了一步,。

從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)歷時(shí)3年,共有110輛試驗(yàn)車參與了實(shí)際路試,,其中的50輛測(cè)試車單車行駛里程達(dá)到了20萬公里,,300臺(tái)自動(dòng)變速箱在路試階段報(bào)廢。到了2005年5月,,這臺(tái)由吉利自主研發(fā)的4擋自動(dòng)變速箱實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),,當(dāng)年上市的自由艦車型也成了吉利第一款搭載自動(dòng)變速箱的車型。

加載中

加載中

相關(guān)車系

好評(píng)理由:

差評(píng)理由: